活動報告

イベント

慶應義塾一貫校 中高生向けイベント「AIC Days 2025」を開催しました

2025.08.24 written by AIC広報チーム

2025年8月23日・24日の2日間にわたり、日吉協生館AICラウンジにて、一貫教育校の中高生を対象にしたAI・プログラミング講座のイベント「AIC Days 2025」を開催しました。AICに所属する大学生が7種類の講座を企画・講師を担当し、中高生42名が参加。それぞれのレベルや趣向に応じて講座を受講しました。

GAS-初級

23日、24日の両日に開催されたGAS初級講座には、慶應義塾一貫校の中高生28名が参加しました。本講座は、プログラミング未経験者を対象に、Google App Script(GAS)を用いて、「プログラミングとは何か」と「JavaScriptの基本文法」について、実践的に学ぶことを目的として開催しました。

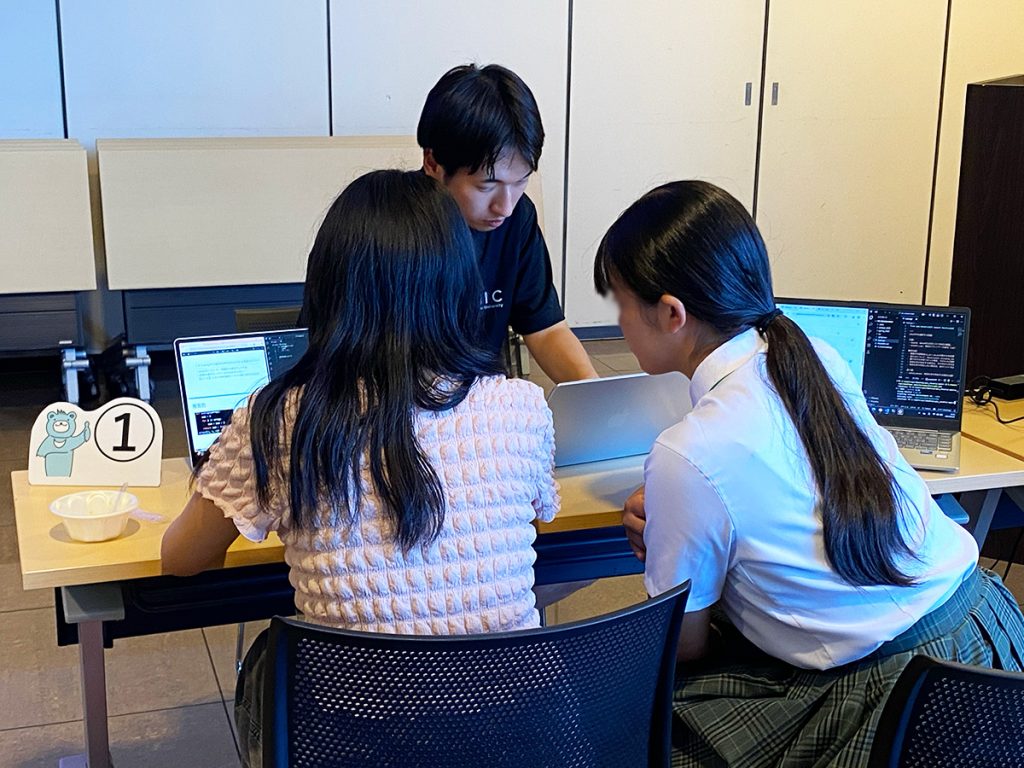

AIC Daysで開かれる講座は、少人数制(受講生2〜4名に対して講師1名がサポート)を特徴としており、講師と受講生の距離が近く、リラックスした雰囲気の中で学びを深めることができます。GAS講義では、概念や知識の解説と、実践的なクイズを交互に取り入れることで、知識の定着を図りました。

前半では基本的な概念や文法につしてレクチャーしたのち、後半ではGASの強みであるGoogle Workspace(今回はGoogle スプレッドシート)との連携を体験してもらい、プログラミングが実用的な状況でどのように役立つかを体験する演習を行いました。

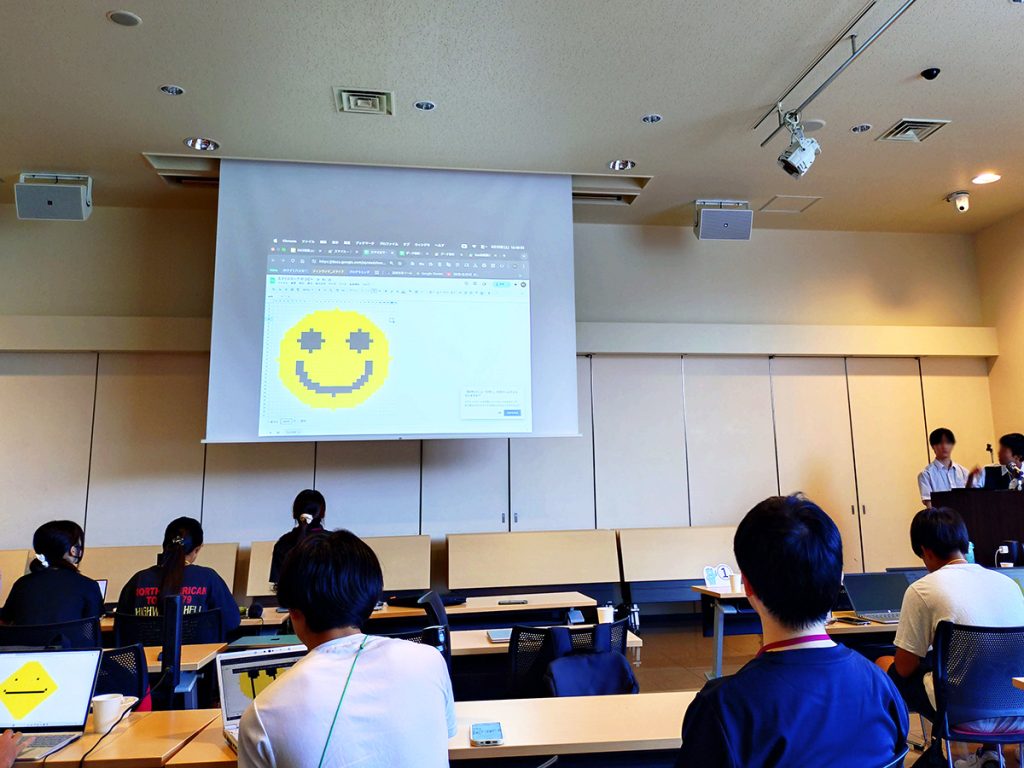

演習問題の1例として、GASを活用してスプレッドシート上にスマイルマークを描く課題を用意しました。スプレッドシートのセルを正方形に整えることでピクセルに見立て、二次元配列の考え方や日常的に目にする画像や動画の情報が、コンピュータの中でどのように処理・表現されているかを実践的に学んでもらいました。

講座終了後のアンケートでは、「プログラミングは難しそうというイメージが和らぎ、これからも勉強を続けたい」「プログラミングでスプレットシートを操作できることが衝撃だった」など、参加者から前向きな感想が多く寄せられ、講座全体に対する満足度も非常に高いものとなりました。

一方で、「やや難しかった」「難しかった」という感想も一定数見受けられました。これらの意見を踏まえ、次年度以降の講座では、よりわかりやすく、初めてプログラミングに触れる参加者でも安心して取り組めるような講座構成にするよう工夫したいと考えています。

講師としては、中高生の皆さんが自らの手でプログラムを思い通りに動かし、その達成感から笑顔を見せてくれたことが何より嬉しく感じました。この講座での体験をきっかけに、今後もプログラミングの学習を続け、自分自身の生活や社会をより豊かにする手段として、活用していってもらえることを期待します。

講師

理工学部 情報工学科4年

千野 浩輔

Python-初級

AIC Daysのカリキュラムとしては初めてとなる「Python初級」講座には、16名が参加しました。講座は、Python環境の構築からスタートしました。多くの参加者にとって初めて環境構築となりましたが、講師やTAの丁寧なサポートにより、無事にセットアップを完了することができました。

その後のセッションでは、Pythonの基本文法(変数・条件分岐・ループなど)について学びました。プログラミング未経験者でも理解しやすい構成とし、実際にコードを書きながら基礎を身に付けることができました。

演習では、リバーシゲームのアルゴリズムの開発に取り組みました。参加者は自分で考案したアルゴリズムを実装し、

- 自作アルゴリズムと自分が対戦

- 大学生が作成したアルゴリズムとの対戦

といった形式でセッションは盛り上がりました。勝敗に一喜一憂しながら、アルゴリズムの工夫や改善点について活発にアイデアを共有する姿が印象的でした。

講師

理工学研究科 開放環境科学専攻 修士1年

戸倉 健登

Python+機械学習

23日に開催した「Python+機械学習」講座では、機械学習の基礎から応用までを、受講生に幅広く体験してもらいました。

本講座は、今後ますます重要となるAI技術、特に強化学習への理解を深めることを目的に企画されました。前半の座学パートでは、機械学習の基礎として最小二乗法を紹介し、さらにディープラーニングや強化学習の基本的な仕組みについても解説しました。機械学習全体の枠組みを俯瞰しながら、数式を交えて分かりやすく説明しました。

中盤の演習パートでは、AICが提供するJupyterHub環境を使い、Pythonの基礎的な使い方を学びました。変数やループ処理といった基本的な文法から、簡単なデータ処理まで、実際に手を動かしてコードを書くことで、初学者でも無理なくPythonに取り組める内容としました。

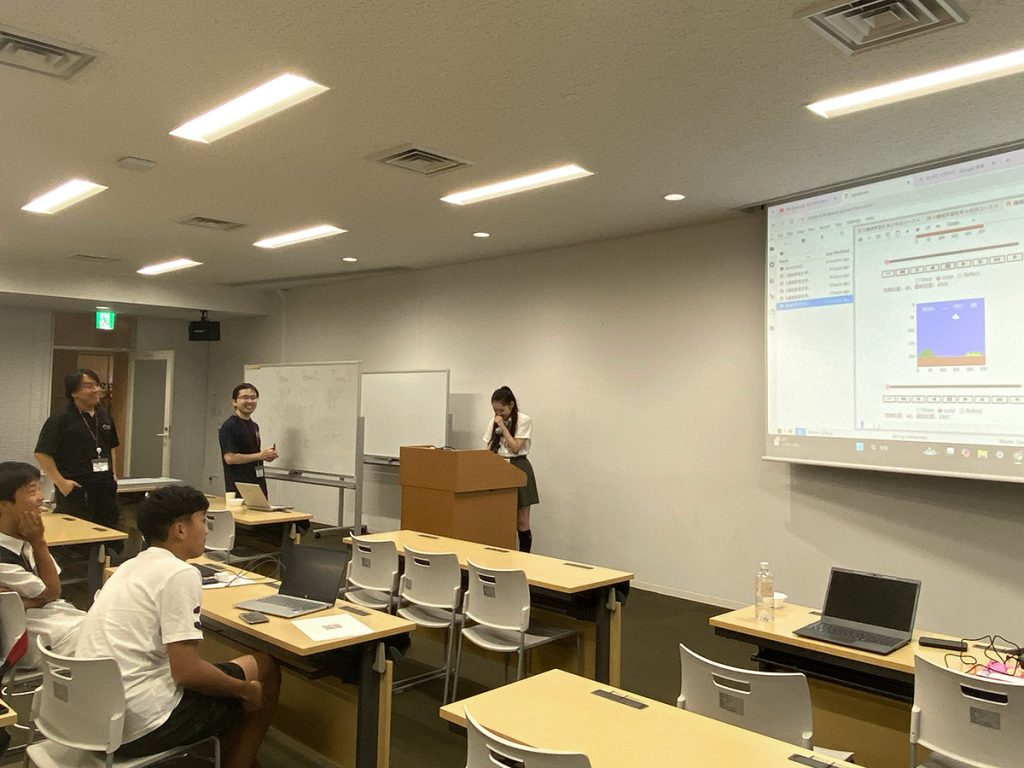

後半の実践パートでは、人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」を題材とした強化学習の演習に挑戦しました。参加者は、強化学習エージェントのパラメータ(学習率や探索率など)の調整を通じて、エージェントの動きを観察しました。マリオが少しずつ進むようになったり、予想外の行動を取る様子に、会場は大いに盛り上がりました。

受講生からは「AIを目に見える形で体験でき、理解が深まりました」「マリオというツールを用いて楽しく学べたことが、とてもよかった」などポジティブな感想が寄せられました。座学から実践までを一貫して体験することで、機械学習や強化学習の仕組みや面白さを実感してもらえる貴重な機会となりました。

AI技術の社会的な重要性は今後ますます高まることが予想されます。今回のワークショップが受講生の更なる学びのきっかけとなることを期待しています。

講師

理工学研究科 基礎理工学専攻 修士2年

竹内 奏人

理工学研究科 開放環境科学専攻

博士課程1年

杉本 寛直

LEGO×Python

24日に開始した本講座は、教育用LEGOキット「LEGO Education SPIKE」を用いて、与えられたミッションを達成するロボットをグループごとに制作し、Pythonで制御することでロボット制御を体験してもらう実習形式の内容です。

講義前半では、設計図に従ってLEGOを組み立ててロボットを制作しました。その後、距離センサやカラーセンサ、モータなどをPythonで操作する方法を、実際にロボットを動かしながら学びました。

ミッションはロボットを災害救助に派遣するという設定で、コース上のラインを辿り、障害物を回避し、救援物資に見立てたブロックを回収してゴールを目指すという内容でした。

各グループでは、一人ひとりがアイデアを出し合いながら改良を重ね、ロボットの走行距離を徐々に伸ばし、ミッション達成に向けて工夫を凝らしました。プログラムやロボット本体には各グループの独自性が見られ、1時間弱の開発にもかかわらず、非常に高機能なロボットが制作されました。実施3回目となる本講義ですが、毎年異なるアイデアが生まれ、講師にとっても学びがあります。今年は特に、スタート直後の直線部分で加速を意識したチームが多く、発想の柔軟さに感心しました。

講義の締めくくりとして、グループ毎にミッションの達成度をポイント制で競うコンテストを行い、成果を発表しました。途中でコースから外れてしまう、逆走してスタート地点に戻ろうとしてしまう、救援物資をなかなか掴めないなど、想定外のトラブルも多く見られましたが、制限時間内に修正を加え、無事にゴールに到達した際には会場が大いに盛り上がりました。

日本社会では労働力不足が課題となっており、今後ますますロボット開発人材への需要は高まると予想されています。受講生からは「Pythonでものを動かすことは初めてで、プログラミングの視野が広がってよかったです」といった声も寄せられました。画面の中だけでなく、実際に「モノを動かす」体験を通じて、今後も学びを深めていってほしいと思います。

講師

理工学研究科 開放環境科学専攻 修士1年

吉川 拓志

理工学研究科 開放環境科学専攻 修士1年

和田 光平

GAS中上級(GAS+Python)

24日午後、AIC Daysのカリキュラムとしては初めてとなる「GAS中上級 (GAS+Python)」講座を開催し、3名が参加しました。本講座はオンライン対戦可能なリバーシゲームの開発を通じて、Webアプリ開発の仕組みを多角的に学ぶことを目的としています。

講義の前半では、Webアプリの基礎となるサーバーとクライアントの役割や、それぞれの処理・通信の仕組みについて解説しました。Googleの実際のWebアプリや、今回の題材であるリバーシゲームを例に挙げながら、仕組みをわかりやすく伝えることを心がけました。

続いて実践パートでは、サーバー側の構築にGASを、クライアント側にはPythonを用いて、それぞれの使い方や両社連携の実装方法を実際に体験してもらいました。

講義の最後には、これまで学んだ内容を活かして、リバーシゲームにオンライン対戦機能を追加する課題に取り組みました。どんな内容を通信するか、どんな処理を行うのか、参加者自らが考え、実装し、試すことに重点を置き、全員が無事に自分だけのオンラインリバーシゲームを完成させることができました。

講師

理工学研究科 開放環境科学専攻 修士1年

和田 光平

GAS中上級(GAS+AI)

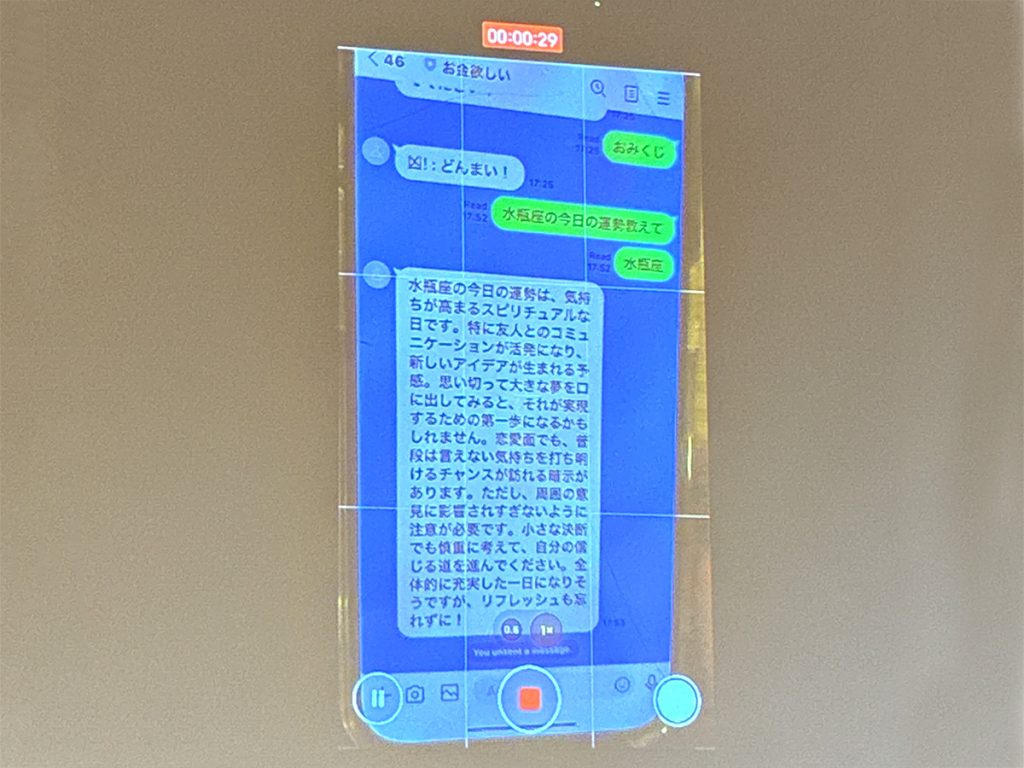

同じく24日の午後には、GAS中上級(GAS+AI)の講座を開催し、10名が参加しました。本講座は、23日・24日午前に開催されたGAS初級講座の実践編に位置づけられており、初級編で学んだGASの知識や文法を応用しながら、ChatGPT APIやLINE Botを組み合わせることで、オリジナルのAIチャットボットの開発に挑戦してもらうことを目標に設計しました。

講座の前半では、GASからChatGPT APIを呼び出してAIを対話する仕組みを解説し、実際にコードを書きながらAIチャットボットと会話体験をしてもらいました。その後、LINE公式アカウントとGASを連携させ、スマートフォン上で自分が作成したボットと実際に会話できる環境を構築しました。プログラムが動き始めた瞬間、受講生からは驚きや喜びの声が上がりました。

さらに、AIと会話するだけでなく、自分なりの発想や工夫を盛り込んだチャットボットを実現するため、応用課題にも取り組みました。この課題では、時間内に機能を完成させることを必須とせず、アイデアをどのように実装したら良いかを自分で考えてもらうことで、世の中にあるWebアプリケーションの背景やAI活用の社会的意義について、より深く理解してもらうことを目指しました。

講座の最後には、受講生一人ひとりが「どんなボットを作りたかったか」「どのような実装方針を立てたか」「どこまで開発できたか」を発表。ユニークなアイデアや工夫が多数発表され、非常に活気のある時間となりました。参加者には、AIとGASを組み合わせることで日常生活や学習、さらには社会の様々な課題に役立つ仕組みを自分の手で構築できることを、体験を通じて学んでもらうことができました。

アンケートには、「GASとLINEでこんなに多彩なことができると知って驚いた」、「AIを使えば、プログラミング初心者の自分でも有用なアプリを作れことを知って自信を持てた」といった感想が寄せられ、参加者全員が講座内容に満足したという回答をいただきました(満足度100%)。

今回のAIC Daysでの経験が、参加した中高生たちにとってAIやプログラミングへの興味を深め、社会を豊かにする道具として活用し、AI時代における先駆者になってくれることを期待します。

講師

理工学部 情報工学科4年

千野 浩輔

データサイエンス入門

24日終日「データサイエンス入門」が開催され、中高生6名が受講しました。

本講座はデータ利活用の手法であるPPDACサイクル(Problem・Plan・Data・Analysis・Conclusion)を体験してもらうことを目的とした実践型講座として企画されました。座学パートでは、データサイエンスが今日なぜ重要視されているのか、またデータ分析の基本用語や考え方について解説しました。その後の演習パートでは、Excelの基本操作からデータベース操作まで、より実践的で複雑な操作を学びました。

後半の実践パートでは、2グループに分かれてテーマを設定し、PPDACサイクルを意識したデータ分析に挑戦しました。講師・TAはグループの進捗を見守りつつ、テーマ設定の指針・分析方法・発表スライド作成のポイントについてアドバイスを送りました。今年度は「万博の来場者数を増やすには」、「先進国のCO2削減への取り組み」など、時代のトピックや社会的課題を意識したテーマが選ばれ、最終的にはデータに基づいた興味深い提案を発表してくれました。

8時間に及ぶ長丁場ではありましたが、多くの受講生が統計やデータ分析への関心をさらに高めた様子でした。アンケートでは「ゼロから課題を設定し、Excelを活用しながらどのように改善できるかをグループで考えるのが楽しかった」「短い時間でグループで作業し、一つの成果物を作り上げるという経験はあまりないので、とても新鮮で楽しかった」など前向きな感想が寄せられました。

今後もこうした実践型プログラムを通じて、中高生がデータサイエンスの面白さや社会とのつながりを実感できる機会を提供していきたいと考えています。

理工学研究科 開放環境科学専攻

博士課程1年

杉本 寛直

休憩時間に振る舞われた、特製かき氷も大人気でした。

2日間にわたり開催された「AIC Days」が一貫教育校生どうしのコミュニケーションを深め、楽しい夏休みの思い出となるとともに、今後もAI・プログラミングの学びを深めていくキッカケになることを期待します。