活動報告

イベント

イベント「2025 AIインサイトサミット」を開催しました

2025.07.15 written by AIC企業企画

2025年7月15日、日吉キャンパス協生館にて「2025 AIインサイトサミット」を開催しました。

本サミットは、AIがもたらす社会変革の可能性に迫り、その最前線と未来展望について多角的に議論することを目的としています。

第1部:講演会

開会挨拶

はじめに、慶應義塾大学塾長・伊藤公平氏より開会の挨拶がありました。

塾長は、本イベントを主催するAIC(AI・高度プログラミングコンソーシアム)の設立経緯に触れつつ、AIやプログラミング教育の重要性を強調。学生が最先端技術に主体的に触れる場を継続的に創出していく意義について述べられました。

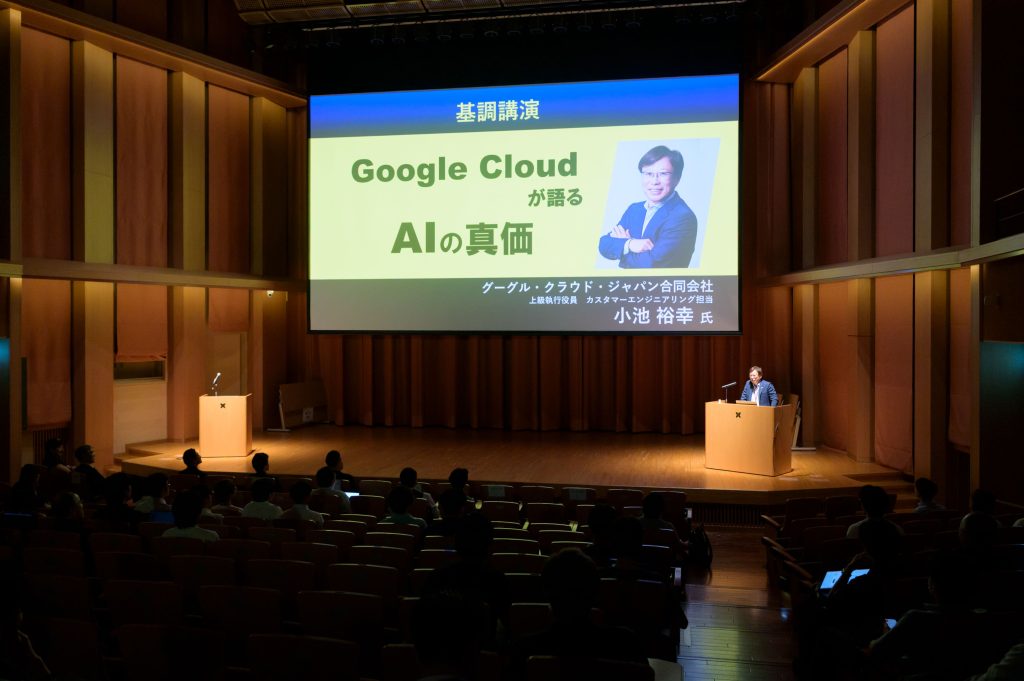

基調講演:小池 裕幸 氏(グーグル・クラウド・ジャパン 執行役員)

続いて、グーグル・クラウド・ジャパン 執行役員・小池裕幸氏による基調講演が行われました。

小池氏は、Googleの使命である「世界中の情報を整理し、誰もがアクセスできるようにする」という理念を紹介し、日本がGoogleにとって戦略的に重要な拠点であることを強調しました。

講演では、Googleの日本における多様な取り組みが紹介されました。

例えば、セキュリティ強化のための国内処理対応、AI学習プログラムを通じて人々のスキル向上を支援する「Grow with Google」、自動運転タクシーによってモビリティの未来を切り拓くWaymoなどが挙げられ、日本における社会的な役割が示されました。

さらに、Googleが推進する最新のAI技術にも話題が広がりました。生成AI「Gemini」によるマルチモーダル処理(動画・画像・音声の認識や出力)、ロングコンテキスト対応、リアルタイムでのメディア生成など、その高い性能が紹介されました。また、GeminiとNotebookLMを組み合わせ、伊藤塾長の研究テーマをもとにしたAIデモンストレーションも披露され、生成AIの応用可能性が具体的に示されました。

また、AIによるコード生成や動画生成技術、企業における生成AIの活用事例とその課題にも触れられました。将来的には、プロンプトを与えなくても自律的に思考・観察・行動を繰り返す汎用AIが登場し、様々な業務を支援することで、私たちの暮らしがさらに便利になる可能性があることも示唆されました。

パネルトーク:生成AIが切り開く、金融業界の未来とは?

基調講演に続き、慶應義塾大学訪問教授・椎名茂氏の司会のもと、金融・コンサルティング業界の第一線で活躍する識者によるパネルトークが行われました。

パネリストは以下の通りです。

- 白石 寛樹 氏(三井住友カード 執行役員/金融データ活用推進協会 理事)

- 酒井 剛士 氏(住信SBIネット銀行 執行役員)

- 東條 貴志 氏(INTLOOP株式会社 マネージングディレクター)

- 伊藤 公平 氏(慶應義塾大学 塾長)

金融業界におけるAI活用の実態

白石氏は、カード会社では信用が重要であり、AIは以前から審査業務などに活用されてきたと説明。Vポイントとの連携や交通機関・インバウンド利用の購買データなどを統合し、より高度な解析が可能になっていると述べました。

東條氏は、購買データとクレジットカードデータの連携は、広告業界でも求められてきたと共感。また、北米では駐車場のデータなども信用判断に活用されている事例を紹介しました。

酒井氏は、住宅ローン審査におけるAIモデルの構築や学習のプロセスについて説明。地方銀行とデータ連携を図ることで、より精度の高いモデル構築を目指していると述べました。

AI導入における人材・組織課題とその突破口

パネリストらは、AIを有効活用するためには技術だけでなく、「問いを立てる力」や目的設定の重要性が増していると指摘しました。

白石氏は、自身の理系バックグラウンドをふまえ、理系・文系の専門性をつなぐ「橋渡し人材」の必要性を強調。

伊藤塾長は、論理性や因果関係の明確な文章を書く力、AIが生成した情報を正確に評価・編集する力の重要性を述べ、「正しく厳しい環境で学び続けること」が鍵になると語りました。

質疑応答

質疑応答では、現場視点での実践的な問いが投げかけられました。

「現場では、生成AIと従来のAI、どちらのインパクトが大きいか?」

白石氏は、従来のAIが主に予測に用いられていたのに対し、生成AIはアプリケーション領域にまで踏み込み、従来のAIと相互に発展していると述べました。不正検知のような高度な判断にも貢献しているとのことです。

「AIは人の思考力を奪わないか?AIと良い関係を築くには?」

椎名氏は、AIに何を聞き、どこを目指すかを決めるのは人間だと強調。

酒井氏は、「何に価値を見出すか」を考えることの重要性を挙げ、伊藤塾長もAIは“楽をする”ためでなく“自分を高める”ためのツールと位置付けました。

「生成AIが100%の精度を出さないことへの対応は?」

白石氏は、人間でも100%の判断は難しいとし、AIの導入効果を丁寧に説明することが重要だと述べました。

酒井氏は、ミスが許容される領域でのAI活用の推進とプロンプト設計の工夫がカギだと発言。

東條氏は、ハルシネーション対策として二段階チェックの導入を提案し、最終判断は人が行うべきだとしました。

学生へのメッセージ

最後に、登壇者から学生へのメッセージが送られました。

- 白石氏:「AIネイティブ世代」として、社会変化に主体的に関わってほしい。

- 酒井氏:成長性があり、自分のやりたいことに挑戦できる環境を選ぶべき。

- 東條氏:AIに任せるだけでなく、臨機応変に対応できる“人の力”を持つことが求められている。

- 伊藤塾長:情報化社会を生きる上で、政治参加を含め、社会全体のあり方を主体的に考えて行動してほしい。

第2部:懇親会

講演会終了後には、AICラウンジにて懇親会を開催。

学生・教職員・企業関係者が垣根を越えて交流し、講演内容をもとにした活発な意見交換が行われました。

今回のサミットは、生成AIの最先端技術から社会実装、企業課題、人材育成に至るまで、多角的な視点から議論が交わされる貴重な機会となりました。ご登壇・ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

(撮影:岸 剛史)